Search

- Details

- Category: Inspirasi dan Inspiratif

- By ZA Sitindaon

- Hits: 136

Jangan Pernah Memarahi Anak Jika Melakukan Kesalahan

Anak-anak zaman sekarang sering tumbuh dalam tekanan untuk sempurna. Nilai harus bagus, sikap harus sopan, dan kesalahan seolah dosa besar. Padahal, dalam dunia nyata, kesalahan justru adalah bagian terpenting dari proses belajar. Tanpa kesalahan, anak kehilangan kesempatan memahami batas dirinya dan menemukan caranya sendiri untuk bangkit. Inilah yang sering dilupakan oleh banyak orang tua yang terlalu fokus pada hasil, bukan proses.

Fakta menariknya, menurut penelitian Carol Dweck dari Stanford University tentang growth mindset, anak yang dibesarkan dengan pemahaman bahwa “gagal itu bagian dari belajar” justru lebih tangguh dan berprestasi dibanding anak yang takut salah. Sebab dalam kesalahan, ada pelajaran yang tidak bisa digantikan oleh teori—yaitu kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman.

1. Kesalahan adalah guru pertama kehidupan

Ketika seorang anak menumpahkan segelas air, reaksi orang tua bisa dua macam: marah atau membimbing. Jika dimarahi, anak belajar takut. Tapi jika dibimbing untuk mengelap sendiri, anak belajar tanggung jawab. Perbedaan kecil ini membentuk dua karakter yang sangat berbeda. Anak yang dibiarkan belajar dari kesalahannya akan tumbuh lebih percaya diri karena tahu bahwa gagal bukan akhir, melainkan awal dari pemahaman baru.

Dalam kehidupan, hal yang sama berlaku pada orang dewasa. Mereka yang bisa reflektif terhadap kesalahan lebih cepat tumbuh dalam karier dan hubungan sosial. Itulah kenapa, di LogikaFilsuf, kita selalu membahas bagaimana kesalahan menjadi jembatan menuju kebijaksanaan hidup yang lebih dalam—karena kebijaksanaan tidak lahir dari teori, tapi dari jatuh bangun manusia itu sendiri.

2. Perfeksionisme membunuh rasa ingin tahu

Banyak orang tua tidak sadar bahwa terlalu sering membetulkan anak bisa mematikan rasa eksplorasinya. Ketika anak takut salah, ia berhenti mencoba hal baru. Dalam psikologi perkembangan, ini disebut “learned helplessness”—kondisi di mana seseorang merasa tak berdaya untuk memperbaiki kesalahan karena terlalu sering dikoreksi.

Anak yang tumbuh dengan tekanan semacam ini sering menjadi orang dewasa yang cemerlang secara akademik tapi rapuh menghadapi kegagalan. Ia tahu teori, tapi tidak punya daya lenting emosional. Padahal dunia membutuhkan orang yang tahan gagal, bukan hanya yang pintar menghitung.

3. Belajar sejati bukan soal menghafal, tapi mengalami

Anak belajar paling efektif bukan dengan mendengar, tapi dengan mengalami. Saat ia jatuh dari sepeda, ia belajar keseimbangan. Saat ia lupa PR, ia belajar konsekuensi. Dalam setiap kejadian kecil, ada proses pembentukan karakter yang tidak terlihat.

Sayangnya, sistem pendidikan dan pola asuh sering kali menghapus ruang untuk “salah”. Semuanya serba dinilai, dikategorikan, dan diukur. Padahal justru di ruang-ruang yang tidak diukur itulah, manusia bertumbuh secara alami—menjadi lebih tangguh dan sadar akan dirinya.

4. Menghargai proses lebih penting daripada menilai hasil

Ketika anak melakukan sesuatu, berikan apresiasi pada usahanya, bukan hanya hasil akhirnya. Ucapan seperti “Kamu hebat sudah berusaha keras” jauh lebih bermakna daripada “Kamu hebat karena dapat nilai 100”. Pujian pada proses mengajarkan anak bahwa nilainya ada pada kerja keras, bukan angka.

Dalam jangka panjang, hal ini membentuk karakter yang tidak mudah menyerah. Anak jadi terbiasa melihat kegagalan sebagai bahan refleksi, bukan bukti kebodohan. Inilah dasar dari manusia pembelajar sepanjang hidup—mereka yang tidak pernah berhenti ingin tahu.

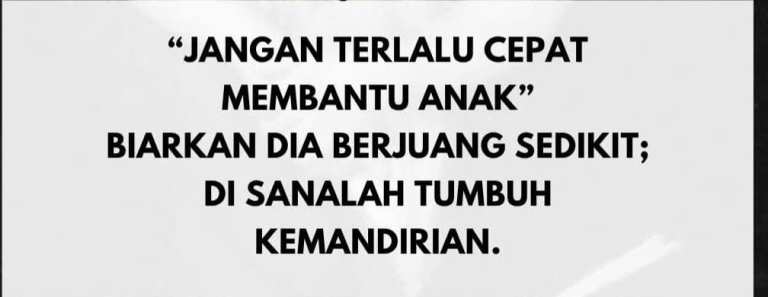

5. Kegagalan kecil melatih kesiapan menghadapi hidup besar

Seorang anak yang tidak pernah diizinkan gagal di usia dini sering kali tumbang ketika menghadapi kenyataan hidup. Anak seperti ini tidak punya “otot mental” yang terbentuk dari kesalahan kecil. Itu sebabnya, biarkan ia gagal dalam hal-hal sederhana—karena di sanalah daya tahannya dibangun.

Contohnya sederhana: biarkan ia bertanggung jawab atas uang sakunya, atau mengatur jadwal belajarnya sendiri. Saat ia keliru, arahkan, bukan marahi. Di kemudian hari, anak seperti ini lebih siap menghadapi dunia yang tidak selalu ramah dan penuh ketidakpastian.

6. Orang tua seharusnya menjadi reflektor, bukan pelindung total

Tugas orang tua bukan menyingkirkan semua kesulitan anak, melainkan membantu anak memahami makna di balik kesulitan itu. Saat anak salah, bantu ia merefleksikan apa yang bisa dipelajari, bukan siapa yang salah. Pendekatan ini membuat anak tumbuh dengan kesadaran moral yang kuat dan tidak mudah menyalahkan keadaan.

Hubungan orang tua dan anak menjadi lebih terbuka. Anak tidak takut mengakui kesalahan, karena tahu bahwa kesalahan bukan aib, melainkan jembatan untuk menjadi lebih baik. Di titik ini, orang tua justru sedang menanamkan benih kebijaksanaan yang akan tumbuh sepanjang hidup anaknya.

7. Kesalahan mengajarkan empati dan kemanusiaan

Anak yang tahu rasanya salah akan lebih memahami orang lain yang juga berbuat salah. Dari sini lahir empati—sifat manusia paling luhur. Ketika kesalahan tidak lagi dianggap dosa, melainkan bagian dari proses menjadi manusia, anak belajar untuk tidak mudah menghakimi.

Dan di sinilah nilai hidup yang sesungguhnya: memahami bahwa kita semua sedang belajar. Tidak ada manusia sempurna, tapi ada manusia yang mau terus memperbaiki diri. Di ruang-ruang reflektif seperti LogikaFilsuf, kita terus berbagi cara pandang seperti ini—bagaimana belajar menjadi manusia tidak berhenti di sekolah, tapi berlangsung sepanjang hayat.

Pada akhirnya, ajarlah anak bahwa kesalahan bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan dihayati. Karena hidup bukan tentang menjadi benar setiap saat, melainkan menjadi lebih bijak di setiap kesalahan.

Kalau kamu setuju bahwa belajar sejati tidak berhenti di usia sekolah, tulis di kolom komentar: apa kesalahan terbesar yang paling banyak mengajarkanmu? Jangan lupa bagikan tulisan ini agar lebih banyak orang tua belajar arti sejati dari proses tumbuh.

Sumber: FB